究竟|理想与重卡非撞不可吗:测试有无必要?结果能否证明车辆安全?

摘要:

当8吨重卡与理想i8家用SUV正面对撞,卡车车轮腾空、驾驶室前倾——这场碰撞测试,因其合理性引发持续质疑。自7月29日测试视频上线以来,理想汽车、乘龙卡车、中国汽研三方先后多次表态...

摘要:

当8吨重卡与理想i8家用SUV正面对撞,卡车车轮腾空、驾驶室前倾——这场碰撞测试,因其合理性引发持续质疑。自7月29日测试视频上线以来,理想汽车、乘龙卡车、中国汽研三方先后多次表态... 当8吨重卡与理想i8家用SUV正面对撞,卡车车轮腾空、驾驶室前倾——这场碰撞测试,因其合理性引发持续质疑。

自7月29日测试视频上线以来,理想汽车、乘龙卡车、中国汽研三方先后多次表态,强调测试非标准车对车碰撞试验、不针对卡车品牌质量等问题。

随着争议升温,一系列追问也浮出水面:碰撞测试的技术边界究竟在哪里?汽车安全测试是否已悄然成为车企的宣传噱头与检测机构的一门生意?消费者到底该如何看待花样繁多的汽车测评?

三方均有公开声明,但技术细节仍有待厘清

8月3日晚间,中国汽研发布声明称,该测试项目仅验证理想i8车辆安全性,非标准车对车碰撞试验,不涉及其他品牌车辆的安全性能评价。

理想汽车方面也表示,卡车仅作为“移动式壁障物”,“我们无意、也没有对其做出质量方面的引导性评价。对测试过程导致东风柳汽乘龙品牌被意外卷入舆情争议,实属无心之举。”

在此之前,乘龙卡车方面则已强调,“经我公司技术核查及专业评估,该视频相关测试场景及设备与实际交通情况存在极大差异,我们倡导大家从科学角度理性看待。”

业内人士普遍认为,事件的核心争议聚焦于两点:测试场景的真实性与第三方检测机构的独立性。

就技术细节来看,其一,重卡驾驶室设计有三道独立机械锁,碰撞中同时解锁的概率在工程实践中极低,这使得测试中出现的驾驶室前倾状态被怀疑存在人为干预锁止装置的可能;其二,测试采用的空载卡车(测试画面显示重卡总质量为8吨,基本符合重卡空载重量),与实际事故中常见的20吨甚至以上满载工况相比有较高的能量差异,这种工况设定与真实道路风险的偏离度成为技术辩论的焦点。

值得一提的是,中国汽研在声明中提及,“企业依据中国典型交通事故普通公路场景下的事故形态制定测试大纲,由中国汽研试验团队执行。”

作为测试执行方的中国汽研,这种“既做裁判又做服务员”的商业模式引发争议。当检测机构的收入高度依赖车企委托订单时,测试方案是否会为满足营销需求而倾向于视觉化效果突出的场景?

官网显示,中国汽研始建于1965年3月,原名为重庆重型汽车研究所,系国家一类科研院所,专注于汽车技术研发、测试评价、质量检测及产业化制造等方面的工作。

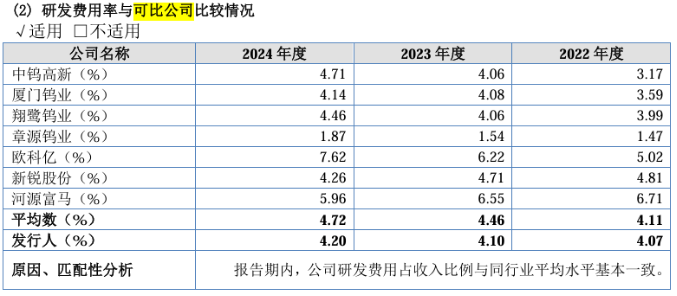

中国汽研(601965)2024年年报显示,去年公司实现营业收入46.97亿元,同比增长14.65%,实现利润总额11.4亿元,同比增长14%。 为其营收贡献最多的是测试所属的“汽车技术服务”业务板块,营收为41.25亿元,同比增长21.36%,毛利率更是高达近50%。其中,新能源及智能网联汽车开发和测评业务营收增长42.86%,但毛利率略有下滑,为47.61%。

“汽车技术服务业务坚持以市场和客户需求为导向,加强重点客户深度合作,持续开拓业务市场;聚焦战略优势主业和新兴业务,积极完善技术服务综合能力,产品和业务结构不断优化,本期收入同比增长。”年报称。

此外还有媒体报道称,当下汽车检测机构的一次碰撞测试费用就高达几十万元甚至几百万元。

业内人士:传统碰撞测试并没有缺位,但“不够吸引眼球”

事实上,每一款新车上市前,都要经历种种测试的“千锤百炼”,其中包括强制性国家标准所要求的碰撞测试。

根据工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》,每一款新车上市前都要向工信部申请道路机动车辆产品准入。申请材料中就包含检验检测机构出具的检验报告。

对于检测机构,国家质监局通过《机动车安全技术检验机构监督管理办法》等也都作出了详细规定。目前,符合规定的检测机构有中汽研汽车检验中心(天津)有限公司、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司等。

有业内人士向澎湃新闻记者介绍,每一款新车都必须经历“企业委托测试、机构出具报告、工信部技术审查”的步骤。

而在此之前,车企在研发阶段更是会对车辆进行成千上万次测试,包括碰撞测试,同时也有风洞测试、耐久测试、密封测试等。

此外,第三方汽车碰撞测试项目也是很多车企的选择,中汽中心的C-NCAP和中保研的CIASI被普遍认为更为权威。C-NCAP是全球NCAP九大成员之一,具有一定的政府背景;而CIASI背后则是和车企利益对立的保险公司集团,检测初衷是规避车辆事故中的理赔猫腻。

既然有这么多项权威测试,为何还会出现家用车撞翻卡车的测试场景?

“测试本应服务于安全。但现在中国汽车市场太卷了,车企需要更有冲击力的测试场景、测试结果来宣传。这些传统的、严苛的测试似乎已经不足以吸引消费者的眼球了。”一位业内人士向澎湃新闻记者表示。

中国汽研(601965)在其年报中的表态,也提到,中国汽研作为一家历史悠久的汽车技术服务第三方机构,近年来形成了“从汽车开发、测试、认证、测评、品宣到售后”的一体化服务能力,有效帮助车企解决产品开发过程中的痛点和难点。

年报还介绍,中国汽研推出了一系列第三方测评,形成了系列品牌,“为公司更好地开拓技术服务市场,更好地为车企品牌赋能提供助力”。

汽车测评多次引发争议,业内呼吁消费者理性看待

其实,关于汽车测评的争议时有发生。

2020年,动力电池“针刺实验”曾让比亚迪和宁德时代这两家巨头进行了多次隔空对垒。

比亚迪发布“刀片电池”针刺实验的视频,验证其在极端状况下电池的安全性能。但宁德时代却认为这是在滥用测试场景。宁德时代董事长曾毓群表示:“电池的安全和电池的滥用测试是两回事,但有些人把滥用测试的通过等同于电池的安全。”

有汽车检测行业业内人士向澎湃新闻记者介绍,在业内,比较典型的案例就是“钻卡实验”的滥用。

钻卡实验是汽车安全测试中针对“乘用车钻入卡车下方”这一高危场景设计的专项测试,旨在验证卡车尾部防护装置的有效性。钻卡实验遵循的国家标准“GB-11567”亦是针对车辆侧方和后下部防护装置的标准,而非针对普通乘用车钻入卡车的结构安全。

但近年来,钻卡实验被不少车企或相关方用于乘用车A柱等结构的安全性能测评。在业内人士看来,这就是一种滥用,“看似是常见场景,但却模糊了主体,需要被验证的是被撞卡车的防护装置。这种喧宾夺主的‘炫技’其实并不能严格证明乘用车的安全性。”

多位业内人士对澎湃新闻记者表示,汽车测试关乎安全,消费者应当理性看待。更有人直言,花样繁多的测试很可能对消费者造成误导,希望监管层面“给这种生意泼一盆冷水”。

不过也有业内人士提出,监管给出的“必答题”,企业都已顺利通过才有上市资格。而类似理想i8进行的对撞测试,可以理解为汽车安全“选答题”,“卷测试也是在卷安全,企业没有虚假宣传即可”。