港媒:非洲贸易商把目光转向人民币 金融转型悄然展开

摘要:

非洲商业中心正经历一场金融转型。随着地缘政治紧张局势加剧,非洲贸易商越来越多地避开美元,转而使用人民币进行交易,构建起非正式的人民币支付网络,以便与中国做生意。在肯尼亚首都内罗毕东...

摘要:

非洲商业中心正经历一场金融转型。随着地缘政治紧张局势加剧,非洲贸易商越来越多地避开美元,转而使用人民币进行交易,构建起非正式的人民币支付网络,以便与中国做生意。在肯尼亚首都内罗毕东... 非洲商业中心正经历一场金融转型。随着地缘政治紧张局势加剧,非洲贸易商越来越多地避开美元,转而使用人民币进行交易,构建起非正式的人民币支付网络,以便与中国做生意。

在肯尼亚首都内罗毕东北部的伊斯特利市场,贸易商们已经建立了一种民间中国进口商品付款结算模式。贸易商以当地货币付款,物流公司作为关键代理商提供兑换服务,并向中国卖家支付人民币。这些物流公司还促进了广州、义乌等中国采购中心的货物流动,许多非洲贸易商在这些地方采购产品进行销售。中国卖家直接从物流公司收到付款后,将货物运送到内罗毕。

伊斯特利的贸易商安妮·科蒙托表示:“我只需从卖家那里确定想购买的商品,然后通过位于内罗毕的代理商付款。”

《南华早报》指出,地缘政治紧张局势及人民币国际化推动了内罗毕这种“民间人民币支付模式”的出现。这一趋势标志着全球贸易出现了更广泛的转变,越来越多的国家在中国的支持下寻求使用本币。近年来,中国一直在努力扩大人民币在跨境交易中的作用。尽管短期内不太可能对美元霸权构成实质性挑战,但国际社会日益担心美元武器化的风险,并越来越有兴趣减少对美元的依赖。

肯尼亚财政部长约翰·姆巴迪日前表示,该国已经与中国贷款机构讨论了使用人民币而非美元计价的新资金的可能性。

在尼日利亚,这种民间交易也很常见,尤其是在拉各斯的阿拉巴等主要商业中心。尼日利亚是中国在非洲的第二大出口目的地,也是中国在非洲的第一大工程承包市场和第三大贸易伙伴。2024年,尼日利亚进口中国商品总额达到1374亿元人民币,同年尼日利亚对中国的出口额达到217亿元人民币。2018年4月,中国人民银行与尼日利亚央行签署了中尼双边本币互换协议,并于2021年6月续签三年。2024年12月,双方再次续签协议,互换规模为150亿元人民币/32800亿尼日利亚奈拉,有效期三年,经双方同意可以展期。中尼续签双边本币互换协议有助于加强两国金融合作,扩大中尼间本币使用,促进双边贸易和投资便利化。

北京咨询公司睿纳新国际的政策分析师奥维格韦·埃古认为,使用人民币绕过美元的非正式贸易结算模式不仅存在于肯尼亚或尼日利亚,很可能扩展到整个非洲乃至世界其他地区。他表示,经济上的可行性和地缘政治上的远见正在催生此类非正式模式的兴起。中非贸易商都看到了中美关系紧张的迹象以及美国试图破坏中国与世界其他国家贸易的意图。

澳大利亚悉尼大学中国研究中心副教授劳伦·约翰斯顿解释说,非正式外汇市场与全球不寻常的形势有关,在这种情况下,中国作为出口国发挥着巨大作用。她表示,这种系统可以用于即时支付,也可以用于汇率协议内的及时支付,降低了一些传统货币的波动性或贸易中实际支付相关的风险。此外,由于可追溯性,它还将促进基于本地货币的支付。

尼日利亚-中国战略伙伴关系总干事约瑟夫·特格贝上个月表示,该国将与中国签署一项关于数字人民币的协议,允许尼日利亚人将奈拉直接兑换成人民币。预计该协议将有助于减少尼日利亚对美元的依赖。

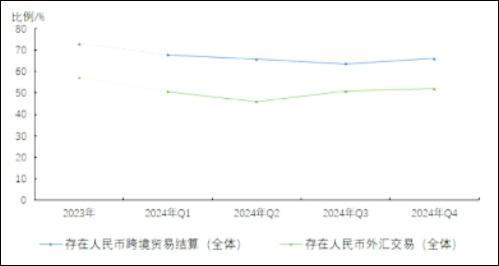

根据中国人民大学国际货币研究所发布的调查结果,2024年第四季度,超过六成的受访企业存在人民币跨境贸易结算业务,超过一半的企业使用人民币进行外汇交易。除美元外,约三成企业报告其使用人民币结算的份额超过50%,超过六成的企业报告其人民币结算份额超过10%。

近期美国国债市场波动性飙升,复旦大学金融学教授杨长江表示,这次全球资本没有流向美国。他指出,贸易结算是人民币国际化的主要驱动力,但现在重点转向人民币能否作为避险资产。这是必须抓住的机会。