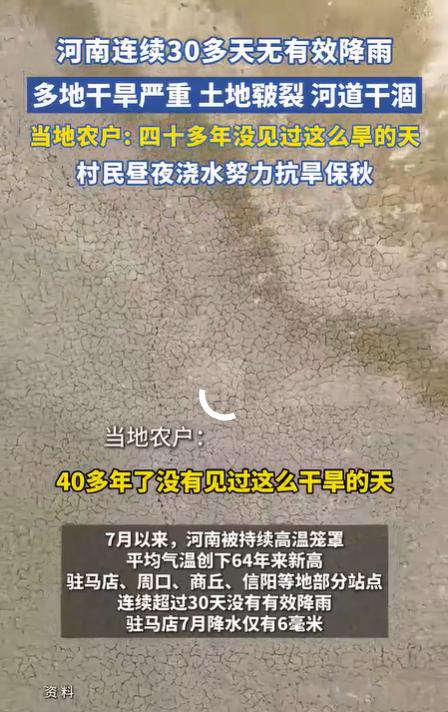

河南农户:40多年没见过这么旱的天

摘要:

龟裂的田地像老人皲裂的手掌,麦苗蜷缩成枯黄的螺旋——在豫东平原的田间地头,65岁的张建国蹲在自家三亩麦田旁,用皴裂的拇指捻碎土块,碎末从指缝簌簌飘落。"1982年大旱时我正年轻,但...

摘要:

龟裂的田地像老人皲裂的手掌,麦苗蜷缩成枯黄的螺旋——在豫东平原的田间地头,65岁的张建国蹲在自家三亩麦田旁,用皴裂的拇指捻碎土块,碎末从指缝簌簌飘落。"1982年大旱时我正年轻,但...

龟裂的田地像老人皲裂的手掌,麦苗蜷缩成枯黄的螺旋——在豫东平原的田间地头,65岁的张建国蹲在自家三亩麦田旁,用皴裂的拇指捻碎土块,碎末从指缝簌簌飘落。"1982年大旱时我正年轻,但那会儿地缝里还能挖出潮气。"老张的声音比晒蔫的树叶还干涩。这场持续137天的罕见干旱,正刷新着中原粮仓的气候记忆。

河南省气候中心数据显示,2024年1至5月全省平均降水量仅86毫米,较常年同期偏少62%,为1951年有气象记录以来最低。在周口、商丘等传统产粮区,20厘米土层相对湿度跌破30%,达到重度干旱标准。旱情监测图上,代表特旱区域的深红色已覆盖全省78%的县域。更为严峻的是,黄河下游重要支流贾鲁河出现断流,沿线143座水库蓄水量仅为常年的43%。

"浇一亩地成本涨到200元,井水却越打越深。"漯河农机合作社理事长王建军指着新换的50米深水泵说。地下水位持续下降使得传统压水井完全失效,现代农业不得不与自然极限赛跑。在许昌市建安区,农用无人机进行叶面补水的新场景成为无奈选择,这种每公顷增加370元成本的应急措施,只能维持作物"不死"的基本需求。

气象学家将此次旱情归因为东亚大气环流异常,但老农民们更直观感受到气候的变迁。"小时候暑伏天雷阵雨准时得很,现在连乌云都懒得到咱这儿串门。"开封杞县种了大半辈子大蒜的李凤芝念叨着。她的观察得到数据印证:近十年河南夏季对流性降水减少19%,而"干旱-暴雨"的极端切换频率增加37%,这种"旱涝急转"的新型灾害模式让传统农谚彻底失灵。

面对四十年来最严峻的考验,河南已启动抗旱Ⅱ级应急响应。在人工增雨作业点待命的工程师们,时刻盯着雷达回波图;农技推广站的"保苗小分队"穿梭在田间,推广秸秆覆盖保墒技术;保险公司的查勘员在成灾定损,一亩绝收小麦将获赔1200元。这场人类与自然的角力中,老农扶着锈迹斑斑的锄头望向天际:"等雨来的时候,咱得学会把每一滴水锁在土里。"